di Lanfranco Caminiti

Nel suo Controsicilia (Città del Sole, 2023), Alfio Squillaci scrive quest’intemerata contro il siciliano (e i dialetti in generale) inteso come lingua: «Riesci caro amico a tradurre correttamente nel tuo dialetto che chiami lingua la Critica della ragion pura di Immanuel Kant? Puoi scrivere un trattato di ingegneria? Per pelare le patate o per dire alla tua morosa che le vuoi bene il dialetto basta e avanza, per l’universo mentale superiore no. Il dialetto esprime la cultura popolare, l’universo degli usi e costumi, della vita quotidiana. Ha la via all’ingiù, ma non quella all’insù».

Sembra, come dire, un’argomentazione da togliere il fiato. Poi, mi sono chiesto – ma gli Inuit, popolazione che vive tra la Groenlandia, il Canada, l’Alaska e il Labrador, hanno mai tradotto la Critica della ragion pura di Immanuel Kant? E ancora: a cosa potrebbe servire loro un trattato di ingegneria – non hanno mai dovuto costruire ponti; forse un domani, chissà, se la calotta polare artica continua a sciogliersi. C’è una traduzione in swahili – lingua che si parla tra Tanzania, Congo, Ruanda, insomma l’Africa sub-sahariana – dell’opera di Kant? Manca agli eschimesi e ai kenyani la dimensione spirituale dell’alto, l’universo mentale superiore?

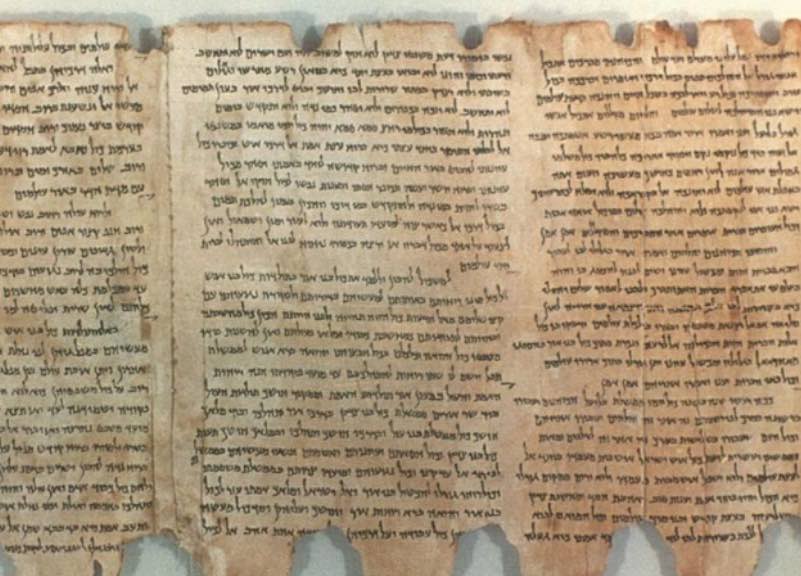

Gesù parlava un aramaico galileo, parente stretto dell’aramaico ebraico, biblico, ma che ormai si è ridotto in piccole comunità nel Vicino oriente, soprattutto a scopi liturgici. È ormai potremmo dire un dialetto, anzi una lingua morente – possiamo forse dire che la parola di Gesù sia morente con la sua lingua? Possiamo forse dire che alla lingua di Gesù manchi “la via all’insù”?

Gli eschimesi hanno almeno ventuno parole per definire “la neve”, su una radice comune; e in arabo, le parole per definire le dune del deserto sono molteplici. Gli uni e gli altri riescono a descrivere perfettamente il loro mondo, il loro spazio, il loro ambiente, la loro vita: io non credo che in tedesco esistano tante parole per definire le dune del deserto, né che lo spagnolo ne abbia ventuno per descrivere la neve – come faranno a tradurle? Probabilmente, si limiteranno a riportarle nella lingua originale, con qualche approssimazione per la fonetica. Per il suono delle parole; oppure accosteranno il sostantivo neve o duna e l’aggettivazione. E come si traduce “noumeno” in cinese mandarino? E il “Das Man”, il si, di Heidegger?

Sembra che Squillaci voglia riconoscere lo “statuto” di lingua solo a quelle in cui sia possibile la filosofia e la tecnica; sembra cioè in questo senso che la lingua esprima uno stato compiuto di civilizzazione del popolo che la pratica e di chi se ne impadronisce, mentre il dialetto lascia il suo popolo in uno stato di selvatichezza, di barbarie. Andrebbe bene, il dialetto, per la vita quotidiana, per gli usi e costumi – pelare le patate, dire alla morosa quanto le si voglia bene – per quella che con una certa enfasi è stata chiamata “cultura materiale”; ma se l’uomo si interroga sul suo posto nel mondo, sulla sua anima, sulle sue relazioni sociali e produttive, sulle forme del vivere e dell’abitare, insomma sulla “civiltà spirituale e tecnologica” non può che aver bisogno di una “lingua compiuta”. Si potrebbe anche dire che le società che praticano ancora un dialetto sono società “fanciulle”, eternamente fanciulle, mentre è proprio della “maturità” dell’uomo, la lingua.

Non so dire se in queste definizioni di Squillaci ci sia un’eco lontana della contrapposizione spengleriana tra Kultur und Zivilisation o di quella di Tönnies tra Gemeinschaft und Gesellschaft (comunità e società), ma di certo riporta quella, complessa e contraddittoria, tra lingua e dialetto. Cos’è accademicamente e universalmente considerata una lingua? «Sistema di suoni articolati distintivi e significanti (fonemi), di elementi lessicali, cioè parole e locuzioni (lessemi e sintagmi), e di forme grammaticali (morfemi), accettato e usato da una comunità etnica, politica o culturale come mezzo di comunicazione per l’espressione e lo scambio di pensieri e sentimenti, con caratteri tali da costituire un organismo storicamente determinato, con proprie leggi fonetiche, morfologiche e sintattiche». Mentre per la definizione di dialetto abbiamo: «Una diffusione geografica limitata, scarso prestigio, assenza di uno standard, uso esclusivamente informale, corpus letterario limitato e mancanza di lessico tecnico-scientifico».

Sembrerebbe insomma che la vera differenza stia nello “spazio” – ampio (lingua), ridotto (dialetto). Ma qui le cose si complicano: l’arbëreshe, che si parla in diverse comunità meridionali, è considerato una lingua, ma io non credo che a San Demetrio Corone sia stata mai fatta una traduzione della Critica di Kant. Anche il grecanico, che resiste in alcune comunità aggrappate all’Appenino calabrese, è considerato una lingua e tutelato come tale. E così è per il friulano e per la “limba sarda”, che hanno spazi relativamente ridotti.

Si potrebbe perciò dire che mentre per l’aspetto linguistico la lingua siciliana esiste sicuramente come tale (fonemi, lessemi e sintagmi, morfemi), per l’aspetto sociolinguistico («una diffusione geografica limitata, scarso prestigio, assenza di uno standard, uso esclusivamente informale, corpus letterario limitato e mancanza di lessico tecnico-scientifico» – beh, a parte il “corpus letterario limitato”, che insomma, avogghia) non lo sia.

Naturalmente, le considerazioni di Squillaci sul dialetto sono solo note sparse su una questione centrale – l’irredimibilità della Sicilia: non c’è più alcuna possibilità di riscatto. Si legga qui: «Il dialetto è vivacità, è freschezza e irrinunciabile colore locale, si dirà. Certamente. Ma è anche il segno del comando, del comando delle grandi masse popolari sulle realtà urbane del Mezzogiorno. E forse, dico forse, anche il segno di un ristagno antropologico. È successo nel nostro Sud ciò che è accaduto nella magnifica civiltà egizia: non c’è stata evoluzione. Da Cheope fino ai Tolomei i geroglifici sono rimasti sempre quelli».

È lo stesso “sentimento” del professore Franco Lo Piparo, filosofo e linguista, che ha da poco pubblicato Sicilia isola continentale – Psicanalisi di una identità, Sellerio, il cui succo è questo di qua: la Sicilia non esiste (e se esiste è come il Molise); l’identità siciliana è un fantasma, un niente che si crede qualcosa, una luna riflessa nel pozzo scambiata per vera e in pericolo, mentre è placida lassù nel cielo. Per certificare questo, Lo Piparo colpisce al cuore le cose: la lingua. La lingua siciliana non esiste, e se non esiste lingua siciliana non esiste nazione siciliana, datosi che ex linguis gentes, non ex gentibus linguae exortae sunt. Non c’è alcuna “alterità” storica della Sicilia, soprattutto non c’è alterità linguistica: il volgare siciliano ancora oggi praticato è erede del siculoitaliano del Trecento, contemporaneo e affine strutturalmente al toscoitaliano: i copisti toscani adattarono la lingua dei poeti della Scuola siciliana, come i copisti siciliani adattarono poi le formule del toscoitaliano che, per il prestigio letterario, divenne la lingua italiana. Il siciliano cioè – ecco il senso del paradosso – nasce italiano.

Curioso percorso questo, del siciliano – che nasce lingua, lingua italiana, e diventa dialetto, dialetto dell’italiano. Un inviluppo cioè, più che una diglossia. Qualcosa non torna.

Vorrei per finire solo ricordare questo, a motivo della necessità di insistere sull’importanza del riconoscimento istituzionale della lingua siciliana: la limba sarda viene riconosciuta lingua con la legge n. 26/1997 della Regione Sarda, e con la legge 482/1999 dello Stato italiano, che hanno creato le condizioni per il riconoscimento pieno della lingua; ma solo nel 2006, dopo i risultati della Commissione istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 20/15 del 9 maggio 2005, è stata adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna, sperimentalmente per la scrittura ufficiale di alcuni atti, accanto all’italiano, la Limba Sarda Comuna (LSC), che è una forma di scrittura della lingua sarda, creata con lo scopo di trascrivere le numerose varianti del sardo parlato con uno standard unico. È insomma attraverso il passaggio istituzionale che è stato poi possibile un lavoro di standardizzazione, certo ancora sperimentale e in progress. Il che, benché possa sembrare un lavoro di ingegneria linguistica, dà conto semmai della sua “vivezza”.

A questo punto, un giorno magari non lontano, la Critica della ragion pura di Immanuel Kant sarà tradotta in sardo.

Marzo 2025.