L’interesse mediatico riservato alla sanità siciliana è come un malanno di stagione. Arriva all’improvviso, pesa per un paio di giorni e poi sparisce anche dalla memoria, senza che nessuno si chieda come e perché ci si sia ammalati. Facendoci strada tra scandali ed emergenze, proviamo noi a fare un quadro della sanità pubblica siciliana.

I casi mediatici più recenti

Lo scorso gennaio, erano stati i pannolini usati come cuscini all’ospedale San Marco di Catania e i pazienti deceduti dopo essere stati abbandonati per giorni in barella a scatenare un cataclisma, dando da parlare ai giornalisti per un paio di settimane e contribuendo a far saltare qualche testa ai vertici della sanità regionale (per ulteriori informazioni chiedere all’ormai ex Assessore, Giovanna Volo).

Di recente la nostra sanità è tornata nell’occhio del ciclone a causa della vicenda che ha visto coinvolta una donna di 56 anni di Mazara del Vallo, la quale ha aspettato otto mesi per ricevere l’esito di un esame istologico effettuato all’Asp di Trapani: dopo il periodo d’attesa ha scoperto di avere un tumore al quarto stadio. Da qui il caos mediatico: è emerso che, tra il 2024 e il 2025, gli esami istologici in ritardo nella consegna erano oltre 3300, di cui circa 170 positivi in riferimento a patologie tumorali. La situazione pare ora essere rientrata, in seguito all’applicazione di un piano straordinario regionale che ha previsto la suddivisione delle pratiche in ritardo tra le varie Asp siciliane, così da essere smaltite. Nel frattempo, la Regione ha inviato gli ispettori presso l’azienda sanitaria regionale, per accertare le cause e le responsabilità per l’accaduto.

Tutto risolto quindi? Decisamente no. Non è il primo caso di malasanità e non sarà, purtroppo, l’ultimo. Lo stato pietoso in cui versa il nostro sistema sanitario ha radici profonde e datate. Il progressivo definanziamento della sanità pubblica siciliana, accoppiato a una politica di centralizzazione dei servizi di cura, è sì parte di un processo che abbraccia l’intero panorama italiano, ma presenta delle specificità figlie della calorosa attenzione che lo Stato italiano riserva alla nostra isola quando è ora di tagliare fondi con l’accetta.

In particolare, il dramma della sanità siciliana ha il suo epicentro nell’enorme differenza che intercorre tra ciò che sulla carta dovrebbe essere garantito (in termini di risorse e di servizi) e ciò che nella realtà viene erogato. Il risultato è che sempre più persone sono costrette a pagare cifre salatissime per una visita medica dai privati, che si stanno pian piano sostituendo al settore pubblico come principali erogatori di servizi sanitari.

Chi non è causa del suo mal, pianga comunque se stesso?

«Questo è il Governo che ha messo sul fondo sanitario più soldi in assoluto rispetto agli altri governi: 134 miliardi di euro non erano mai stati messi da nessuno prima di noi». Queste sono le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella primavera dello scorso anno, in piena campagna elettorale per le elezioni europee. Ma è davvero così? Per rispondere, conviene osservare l’andamento della spesa in materia di sanità pubblica nazionale negli ultimi anni, durante i quali si sono alternati esecutivi di tutti i colori.

Sebbene sia oggettivo che, in termini nominali, nessun governo abbia mai speso così tanto per il servizio sanitario nazionale (SSN), e la cifra citata dalla Meloni sia corretta, il dato preso in considerazione di per sé ci dice ben poco su quanto effettivamente si stia investendo nella sanità rispetto al passato.

Se consideriamo il finanziamento al SSN in rapporto al PIL, escludendo il biennio 2020-2021 per ovvie ragioni legate alla pandemia, dal 2014 in poi è costantemente diminuito, passando dal 6,7% al 6,2% del 20241. In altre parole, da un decennio a questa parte, lo Stato italiano sceglie di destinare alla sanità pubblica una porzione sempre minore della ricchezza prodotta.

La situazione non è di certo migliore se si prendono in esame gli investimenti nel SSN in termini reali, cioè tenendo conto dell’inflazione e della variazione del potere d’acquisto. In questo caso, il finanziamento alla sanità pubblica raggiunto nel 2024 è leggermente inferiore rispetto a quello del 2022 e di altri anni ancora precedenti2. In sostanza, analizzare un singolo dato senza preoccuparsi di guardare al quadro completo è utile per fare propaganda e distorcere la realtà; cosa che risulta particolarmente evidente nel caso siciliano.

Secondo il rapporto di monitoraggio della spesa sanitaria, pubblicato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nel dicembre del 2024, nell’anno 2023 la Regione Siciliana ha ricevuto dallo Stato italiano 10,2 miliardi di euro dai fondi del SSN (quasi quanto Emilia-Romagna e Veneto, e poco più del Piemonte). A una prima occhiata, verrebbe da pensare che il servizio sanitario regionale (SSR) sia stato ricoperto d’oro, al pari di regioni in cui il sistema sanitario non si rende protagonista di casi così eclatanti di negligenza un giorno sì e l’altro pure. Verrebbe da aderire alla narrazione di chi punta il dito contro l’inefficienza dell’amministrazione regionale, la corruzione dei dirigenti, il magna magna diffuso e la generica incapacità del popolo siciliano di provvedere a se stesso. E a questo punto, «chi è causa del suo mal pianga sé stesso».

Le cose, però, non stanno esattamente così. La sanità in Sicilia rientra nel novero delle materie a legislazione concorrente, cioè quelle sulle quali l’ARS condivide la potestà legislativa con il Parlamento italiano. Ciò ha una ricaduta sul piano economico, poiché Stato e Regione compartecipano con specifiche quote al carico delle spese per la sanità siciliana – rispettivamente per il 50,89% e il 49,11% del totale. Sulla carta, quindi, i costi per il SSR sono da dividere quasi equamente: dei fantomatici 10,2 miliardi di euro, solo poco più della metà sarebbero dovuti arrivare nelle casse regionali dal Governo di Roma.

L’uso del condizionale non è casuale: infatti, le risorse versate dallo Stato italiano sono in realtà ben inferiori alla quota prevista per legge, attraverso un meccanismo parecchio ingegnoso. In tal senso, si riporta un estratto di un’intervista rilasciata nel 2023 dal dottor Massimo Costa, economista e docente presso l’Università degli Studi di Palermo, che ha collaborato con il Codacons per fare chiarezza sulla gestione economica della sanità siciliana a seguito del polverone mediatico creatosi dalla firma dello scandaloso Decreto Salva Sicilia nel dicembre del 2022.

«È da una vita che superficialmente dico che tra le poche cose che lo Stato paga in Sicilia c’è mezza sanità. Però, in realtà – evidenzia Costa – non è così: sono andato a fondo e ho scoperto che ne paga molto meno. Il ragionamento che fanno è questo: c’è un fabbisogno, da questo si tolgono le entrate proprie degli ospedali e delle ASP (ticket, essenzialmente), si toglie tutta l’IRAP (che è al 100% a carico della Regione), si toglie l’addizionale regionale IRPEF (100% a carico della Regione), e solo di quello che resta il 49,11% lo paga la Regione, il 50,89% lo Stato. Quindi, in realtà, è complessivamente molto meno. Ad esempio, nel 2016, la spesa complessiva per la Sanità in Sicilia è stata di 8 miliardi, 905 milioni e 60.697 euro. Di questi, lo Stato ne ha messi 2 miliardi, 696 milioni, 375.618. Di fatto il 30%».

L’indagine condotta da Costa mostra come in concreto lo Stato italiano contribuisca alle spese della sanità siciliana solo per circa il 30%, mentre il resto è interamente a carico dei contribuenti siciliani, in barba alla sempreverde retorica coloniale che descrive la Sicilia come una terra di scansafatiche, mantenuti dagli onesti e laboriosi cittadini del Nord Italia, che ci garantirebbero fantomatiche risorse che noi viziosamente scialacquiamo.

La cronistoria di un disastro

Provare a ricostruire la condizione della sanità pubblica siciliana negli ultimi 15 anni è un’operazione tutt’altro che semplice. Se si prendono in considerazione i dati riportati dall’Annuario Statistico del SSN viene fuori un quadro in apparenza paradossale. Il numero di medici generici è passato da 4183 a 3654 unità tra il 2012 e il 2023. Discorso analogo per i pediatri e i medici titolari in punti di guardia medica, che ammontano rispettivamente a 428 e 1969 unità nel 2023 a fronte delle 447 e 2052 registrate nel 2012. Rimane invariata la quota di personale dipendente del SSN in rapporto alla popolazione, pari a 9 unità per 1000 abitanti nel 2011 così come nel 20223. Questo dato, ben al di sotto della media nazionale (pari a 11,6 unità ogni 1000 abitanti4) è facilmente comprensibile in virtù del fatto che la diminuzione del personale sanitario è stata parallela al calo della popolazione residente in Sicilia. Si registra invece il decremento del numero di posti letto nelle strutture pubbliche: 2,5 per 1000 abitanti nel 2023 (nel 2011 erano 2,9)5.

La musica cambia e non poco se si guarda alla variazione del numero di strutture sanitarie pubbliche. Erano 832 nel 2012 a fronte delle 1011 registrate nel 20236. Un incremento di quasi 200 unità in appena un decennio, che non può di certo passare inosservato, soprattutto se messo a confronto con un’altra statistica riportata dalla Cgil. Il sindacato, infatti, sostiene che ad oggi in Sicilia manchino all’appello 18 mila unità tra medici, infermieri, operatori sociosanitari e amministrativi, il che rende obbligatorio porsi qualche domanda. Com’è possibile che il numero di centri di cura sia aumentato del 17,7% in un arco di tempo così ristretto, ma contemporaneamente la quantità di personale sanitario nelle strutture pubbliche siciliane, già al di sotto delle necessità delle piante organiche all’inizio degli anni 10’, abbia continuato a diminuire? Com’è potuto accadere che nessuno abbia battuto ciglio sull’assurdità di aprire nuove strutture sanitarie senza preoccuparsi di assumere medici e infermieri da mettere a lavoro, mentre quelle preesistenti continuavano a svuotarsi?

Non è difficile giungere alla conclusione che le strutture di cura, seppur in crescita nel numero, siano in realtà dei gusci vuoti, sottodimensionati e non in grado di erogare i servizi che sulla carta dovrebbero garantire. In concreto, non c’è una reale corrispondenza tra le piante organiche che vengono approvate e la reale condizione degli ospedali: spesso, i fondi che vengono effettivamente erogati, i macchinari, i posti letto disponibili e le unità di medici e infermieri a lavoro sono ben inferiori a quanto scritto nero su bianco. Sebbene neppure gli ospedali delle grandi città brillino per qualità dei servizi ed efficienza – ne sono esempio le recenti polemiche che hanno travolto la sanità palermitana – il fenomeno è particolarmente visibile nelle strutture delle aree interne e dei centri minori dell’isola.

Aree interne: l’esempio emblematico del disservizio

Secondo Giuseppe Bonsignore, segretario regionale del Cimo, il sindacato dei medici ospedalieri, nei Pronto soccorso dei piccoli centri si registra «ormai da anni, un deficit di personale del 50% rispetto al fabbisogno, con alcune realtà che raggiungono picchi del 70%, come quelle ragusane, messinesi o catanesi, vedi Caltagirone o Militello, per non parlare di Termini Imerese, dove si va avanti a gran fatica».

Nel messinese, numerosi reparti e gli ambulatori degli ospedali dell’ASP (Milazzo, Barcellona, Patti, S. Agata M., Mistretta, Taormina), a causa dell’impossibilità di reperire personale medico e infermieristico, rischiano di essere ridimensionati o addirittura chiusi. All’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, l’unico delle Madonie, dal 2016 al 2021 sono stati chiusi il punto nascite, il reparto di Ginecologia e Ostetricia e poi anche quelli di Ortopedia, Cardiologia e Pediatria. Nel 2024 avrebbe dovuto chiudere i battenti anche il reparto di Medicina generale, sancendo la morte de facto del presidio sanitario, e soltanto una coraggiosa quanto massiccia protesta da parte della popolazione locale è riuscita ad evitare il peggio.

I casi qui sinteticamente riportati rappresentano la punta dell’iceberg della sempre maggiore incuria che sta portando alla morte dei presidi sanitari di gran parte della Sicilia. Mancano i fondi per assumere nuovo personale e tenere in vita i reparti, facendo sì che queste strutture, pur continuando ad esistere sulla carta non siano nelle condizioni di curare proprio nessuno. Ciò è dovuto al processo di distruzione mirata dei presidi sanitari territoriali sparsi in giro per la Sicilia, nel tentativo di costruire un sistema centralizzato che obblighi le persone a doversi recare nei grandi centri per potersi curare, potendo dirottare così le scarse risorse disponibili verso poche grandi infrastrutture.

Questa strategia, aziendale e votata al risparmio, si serve di un metodo che potremmo definire subdolo. Nessun esponente politico dice apertamente di voler chiudere questo o quell’ospedale. Una scelta del genere farebbe perdere consensi e rischierebbe di scatenare proteste di massa. È molto più comodo depauperare i centri sanitari poco alla volta, rendendoli via via sempre più inadeguati alle esigenze della cittadinanza, che si vedrà comunque costretta a recarsi in città per curarsi o, ancor meglio, dai privati, senza che si scateni un’aperta ribellione.

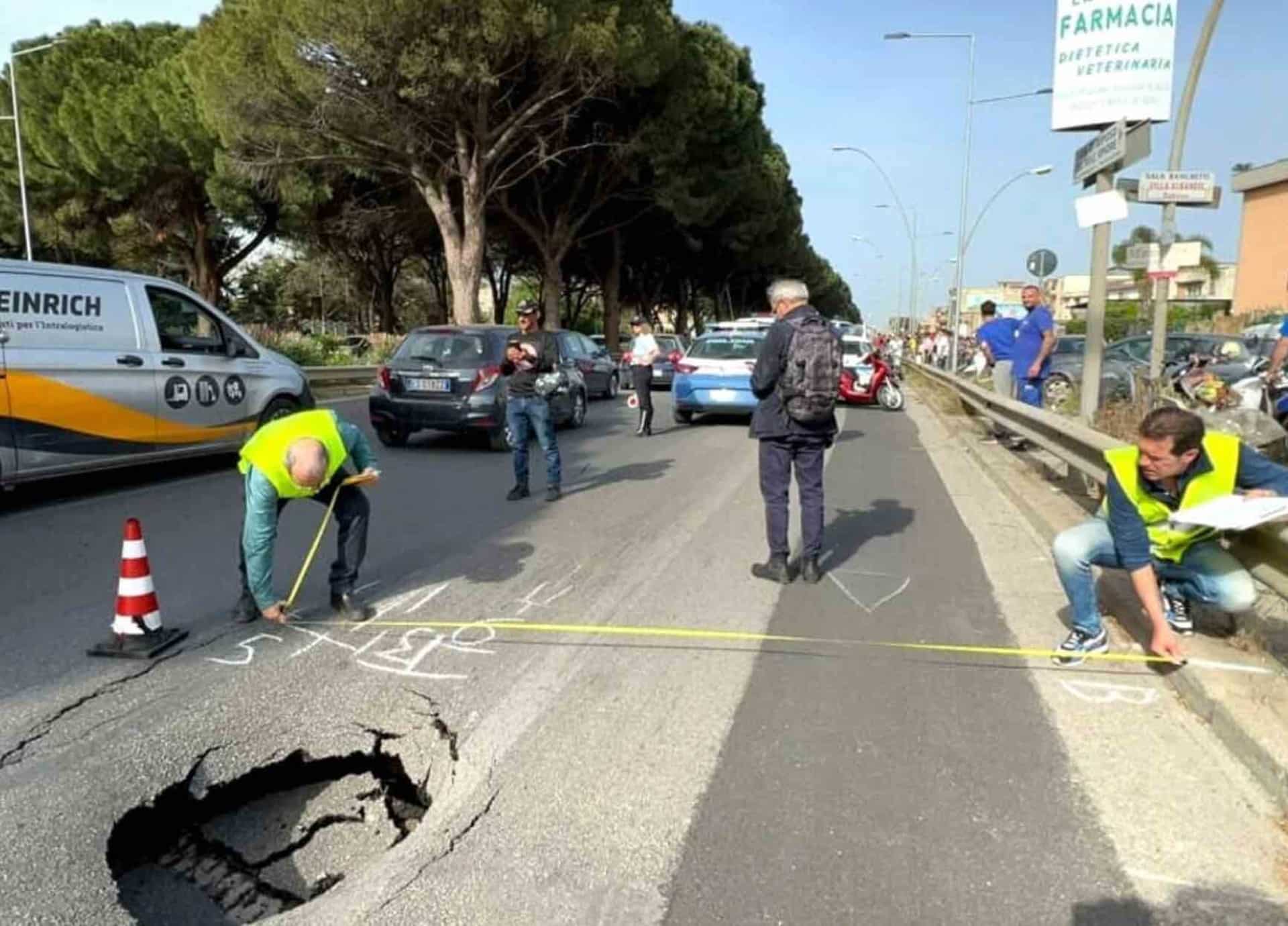

Tutto ciò lede il diritto alla salute di coloro che risiedono nei piccoli comuni, costringendo chi vi abita a spostarsi in città anche in casi di emergenza, per di più attraverso strade le cui condizioni di degrado e di potenziale pericolo per i viaggiatori si commentano da sole. La migrazione in massa di migliaia di pazienti al giorno verso i grandi centri porta al sovraccarico delle strutture sanitarie lì presenti, creando code interminabili per qualsiasi tipo di visita e costringendo i pochi medici e infermieri a disposizione a fare i salti mortali per garantire un servizio dignitoso ai tanti, troppi pazienti che bussano alle loro porte.

Il futuro “privato” dei siciliani

In questo marasma, la sanità privata siciliana non è mai stata così in forma. Nel 2024, la Regione ha deciso di investire 515 milioni di euro per potenziare le strutture sanitarie private accreditate7. In tutta l’isola ci sono oltre 3 mila unità locali tra aziende sanitarie e di assistenza sociale in cui lavorano circa 26 mila addetti, pari rispettivamente al 14% e al 7% della media nazionale8⁸. Solo nel 2022, il 31,3% delle prestazioni chirurgiche in regime ordinario eseguite in Sicilia è stato assicurato dal settore privato9, e l’enorme potenza di fuoco negli investimenti gli permette di destinare risorse per l’acquisto di macchinari che la sanità pubblica può solo sognare. Basti pensare che nel 2023 le apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura a disposizione delle strutture pubbliche erano 543, quelle del comparto privato 627310.

Al netto di ciò, non è difficile capire perché una TAC in una clinica privata venga eseguita in giornata senza troppi problemi, mentre se ci si reca in un ospedale pubblico si fa prima a veder invecchiare i propri figli. Mentre il SSR cola a picco, il comparto della sanità accreditata ottiene una valanga di soldi dal governo regionale, assume i medici e gli infermieri che scappano dal settore pubblico e riesce a garantire un servizio rapido ed efficiente, senza liste d’attesa di mesi e mesi; ovviamente solo per chi può permetterselo.

Non è un caso che ad oggi il 7,2% delle famiglie siciliane abbia rinunciato alle cure poiché economicamente insostenibili11.

L’altra faccia della medaglia è quella dei «migranti sanitari», cioè coloro i quali scelgono di andarsi a curare fuori dall’isola per le molteplici ragioni fin qui descritte. Secondo i dati dell’agenzia ministeriale Agenas, nel 2022, 40 mila siciliani sono stati curati fuori dall’isola, il che ha comportato da parte della Regione un esborso di oltre 330 milioni di euro per prestazioni sanitarie che si sarebbero benissimo potute erogare in loco12.

La sanità siciliana è ormai ben oltre l’orlo del collasso. Non per l’inefficienza dei nostri medici, ma a causa di un disegno politico ben definito da parte del governo di Roma con il beneplacito dei vertici della Regione Siciliana, che mira ad abbattere i costi a carico dello Stato facendo a brandelli i presidi sanitari dei piccoli centri; creando le condizioni affinché il comparto privato possa soppiantare definitivamente il settore pubblico.

Alzare la testa per ricercare un’inversione di tendenza è un compito che spetta a tutti i siciliani, il cui diritto ad una sanità pubblica ed efficiente merita di essere inalienabile.

Note:

- Massimo Taddei, Non è vero che il governo Meloni ha messo più soldi di tutti sulla sanità in «Pagella Politica», 13 giugno 2024. ↩︎

- Ibidem ↩︎

- GIMBE, crisi senza precedenti del personale sanitario: persi oltre 28 miliardi in 11 anni in Trend Sanità, 10 gennaio 2025. ↩︎

- Ibidem ↩︎

- Ibidem ↩︎

- Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale – Anno 2023 in «Ministero della Salute», 3 febbraio 2025. ↩︎

- Riccardo Vaccaro, Il 2025 anno di sfide e cambiamenti per la sanità siciliana: ma attenzione al rischio di una privatizzazione silenziosa in «Sanità in Sicilia», gennaio 2025. ↩︎

- Sanità: in Sicilia privati fondamentali per supportare Ssn in «Ansa», 20 giugno 2024. ↩︎

- Giorgia Görner Enrile, Sanità privata o sanità pubblica: il diritto alla salute tra economia, velocità e prestazioni salva-vita in «Il Sicilia», 7 marzo 2024. ↩︎

- Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale – Anno 2023 in «Ministero della Salute», 3 febbraio 2025. ↩︎

- Pippo Russo, La sanità di quelli che non riescono più a curarsi: il disagio del sistema in «Live Sicilia», 18 agosto 2024. ↩︎

- Tanti siciliani continuano a curarsi fuori: per la sanità regionale un «buco» nelle casse di oltre 330 milioni in «Giornale di Sicilia» 31 gennaio 2024. ↩︎