Si conclude un’altra stagione estiva caratterizzata dallo sbarco di numerosi turisti sull’isola, portando con sé opportunità e sfide per il settore turistico siciliano. Mentre le località balneari e le città d’arte hanno accolto visitatori da ogni angolo del mondo, è tempo di riflettere su ciò che questa crescita significa per l’economia locale e per i cittadini. Nonostante i dati sul numero di arrivi e sulla spesa turistica, i benefici reali sembrano spesso sfuggire, lasciando in eredità numerose questioni irrisolte. Ma procediamo con ordine.

Secondo le statistiche più recenti, le imprese turistiche in Sicilia hanno raggiunto un totale di 33 mila unità circa, equivalente al 7% del totale in tutta Italia. In questo settore rientrano il 10-12% degli occupati, per un numero compreso tra le 80 e le 100 mila unità. Nonostante la maggior parte delle imprese siano di “origine siciliana”, una piccolissima parte – equivalente a circa l’1,5% del totale – che genera un fatturato da più di 2 milioni di euro, è in mano a imprese straniere e multinazionali, evidenziando un monopolio nella gestione del settore e degli utili ricavati.

Alcuni nomi sono certamente noti ai più: Aeroviaggi S.p.A., società milanese e maggiore catena alberghiera in Sicilia con un fatturato medio annuale di 150-200 milioni di euro; TH Resorts S.p.A., società padovana e di grande influenza nel segmento di fascia alta con un fatturato medio che ammonta a circa 100-150 milioni di euro l’anno; di presenza significativa è anche Alpitour S.p.A., società torinese che, nel suo ruolo di gestione di pacchetti turistici e organizzazione di viaggi, fattura annualmente circa 100-150 milioni di euro.

Cifre da capogiro che, però, non rimangono nell’isola: Aeroviaggi, TH Resorts e Alpitour riversano i propri utili nelle regioni cui hanno sede e che, a loro volta, se non trattengono per sé la maggior parte di questo, per esempio tramite l’imposta IRAP, lo versano al Governo Nazionale tramite IVA e IRPEF, redistribuite indirettamente attraverso il sistema del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) i cui criteri di ripartizione comprendono il fabbisogno standard, ma anche la capacità fiscale, la spesa storica e altri indicatori socio-economici, facendo sì che solo una minima parte di questi introiti ritorni in Sicilia.

Ma non si tratta solo di investitori del Nord Italia. Come anche spiegato dall’Assessore all’Economia del governo Schifani, Alessandro Dagnino, negli ultimi tempi vi è un grande interesse per la Sicilia anche da parte di grandi investitori esteri, grazie al nuovo regime fiscale agevolato che consente agli stranieri che si trasferiscono la residenza in Italia di pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef di 100 mila euro l’anno per quindici anni. D’altronde, il turismo siciliano ha lo sguardo rivolto prevalentemente verso l’estero. Lo dice il Chief Commercial Officer di VOIhotels, testa di serie in tema di accoglienza turistica di lusso – settore in forte ascesa sull’isola -, che afferma che più del 90% della loro clientela è internazionale e poco meno del 10% italiana. Ma lo conferma anche l’Assessore regionale al Turismo Elvira Amata, secondo cui gli stranieril continuano a trainare la stagione estiva, con una crescita di presenze del 45% rispetto al 2024.

Mentre il settore cresce in fretta, registrando ogni anno numeri sempre più importanti, il suo sviluppo non trova però il giusto contrappeso.

Sul fronte occupazionale, il numero degli occupati aumenta senza il sostegno delle giuste tutele: mentre governo regionale e nazionale si vantano dei posti di lavoro sempre più numerosi, dimenticano di dire che si tratta di lavori stagionali e sottopagati, per non citare gli inquantificabili lavoratori in nero, che abbondano proprio nella stagione turistica.

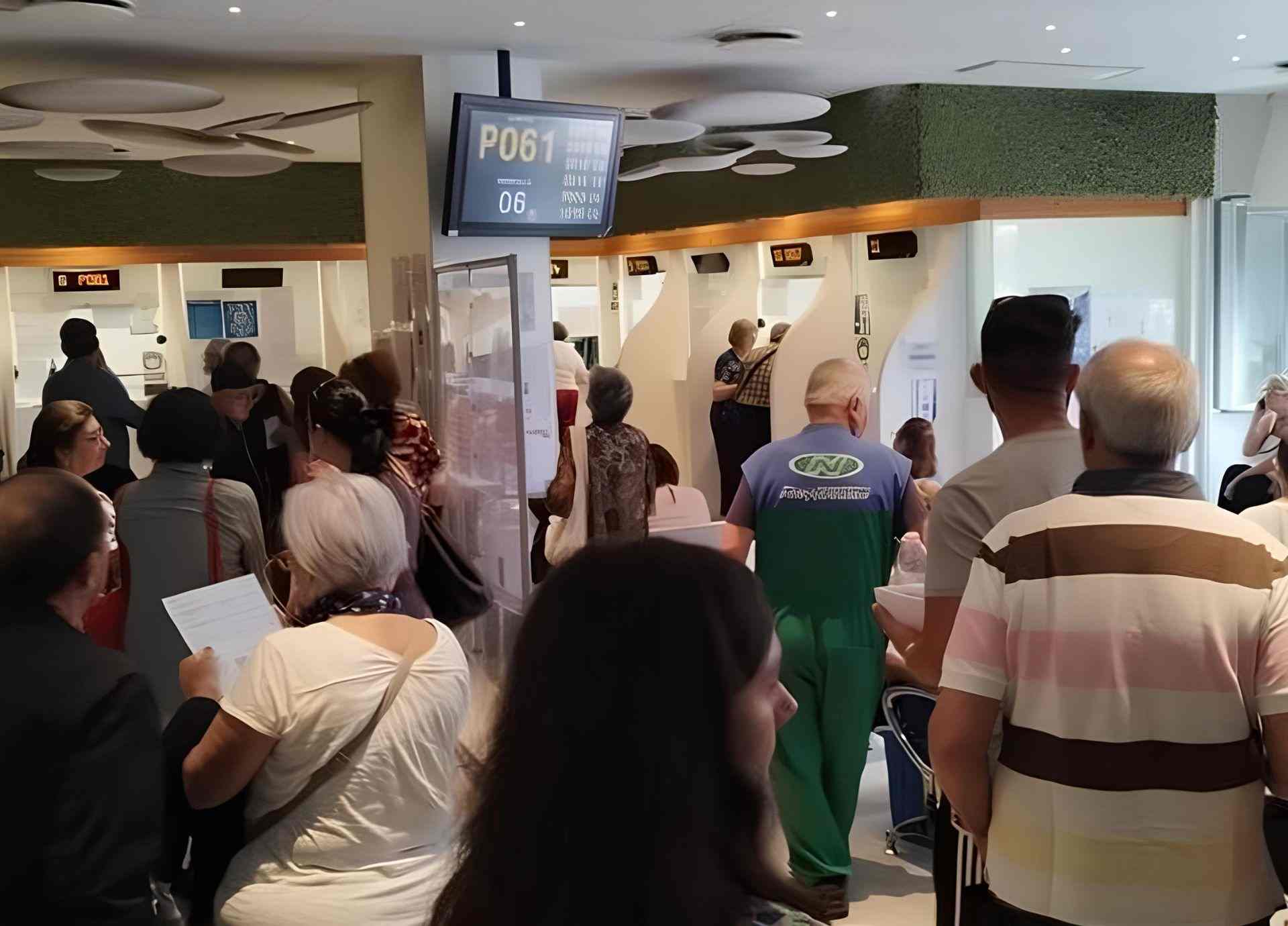

Alla crescita del settore non corrisponde neanche un miglioramento delle infrastrutture, nonostante queste sianol fondamentali per gli spostamenti all’interno dell’isola. Così, se un turista vorrà recarsi da Palermo a Piazza Armerina, dovrà attraversare un’autostrada colabrodo piena di deviazioni e priva di indicazioni, impiegando il doppio del tempo tecnicamente necessario. Ed è meglio che venga con un autobus organizzato, perché di trasporti pubblici non ce n’è nemmeno l’ombra. Stessa cosa vale per gli aeroporti, spesso soggetti a chiusure temporanee e a continui momenti di crisi che causano ritardi e cancellazioni nei momenti di picco.

A questo si aggiungono episodi ancora più drammatici, come quando il turismo incontra la siccità. Così, mentre la politica gioisce per Agrigento Capitale della Cultura 2025, gli albergatori si chiedono come dovranno gestire l’importante flusso turistico atteso quando l’acqua a disposizione non è sufficiente neanche per gli stessi abitanti della provincia. Come si può pensare di garantire un servizio a un turista, quando non si riesce a farlo neanche per i propri cittadini?

Sarebbe bello se il turismo riuscisse a sbarazzarsi dell’immondizia per le strade di Palermo, o se portasse strade nuove, più musei e più cultura, se permettesse a più siciliani di poter vivere nella loro terra e farlo dignitosamente. Se non per noi, fatelo per loro!

E invece, il turismo in Sicilia non porta né ricchezza, né tantomeno innovazione, infrastrutture e servizi. Cosa ci sta dando, allora? Mentre le nostre isole straripano di visitatori, le nostre spiagge si riempiono di lidi privati, le nostre città si trasformano e la nostra cultura diventa mero merchandise da bancarella, ci chiediamo se un tipo di turismo diverso sia possibile.

Se, alla nostra offerta di sole, mare, storia, cultura e basso costo della vita, si possa rispondere con più investimenti per preservare le nostre bellezze, più infrastrutture e servizi e più politiche rivolte a incentivare i piccoli imprenditori locali, affinché il turismo possa realmente contribuire al benessere della Sicilia e dei suoi abitanti senza aggravare le condizioni di precarietà in cui già versa questa terra.